もくじ

絵の具の種類と特徴とは?使い方は?

こんにちは、日本画家の酢田こいちです。

今回は日本画の絵の具の種類と特徴をわかりやすく解説していきます。

外国の絵画から影響を受け混ざり合って日本で生まれた独自の絵画技法です。

そんな日本画ですが、意外なことに描き方や絵の具について知られていないことも多いです。

日本画に興味があってこれから始めたい方、絵は描かなくても日本画について知りたい方

そんな方に向けて日本画の着彩に使われる絵の具について詳しく解説していきます。

「日本画の絵の具の種類と特徴」

日本画に使用される絵の具には大きく分けて4つ種類があります。

「岩絵具(いわえのぐ)」

「水干絵の具(すいひえのぐ)」

「顔彩(がんさい)」

「胡粉(ごふん)」

これらの絵の具は私たちに身近なアクリル絵の具や、水彩絵の具など

そのままチューブから出して使えるものとは違って、ほとんどがそのまま使えません。

販売されている状態が砂のような粉末状や、カチカチに固めた状態であったりするので、紙などの支持体の上にそのまま乗せても定着せず落ちてしまうからです。

では、どのように使うのか?

基本的に日本画に用いられる絵の具は「膠液(にかわえき)」と呼ばれる接着剤の役割をする液体と混ぜて初めて絵の具として着彩に使うことができます。

ここで膠について簡単に触れておくと、接着剤の役割絵をしてくれる膠液は膠と水から作られます。

膠の原材料は動物の骨や皮、内臓などで、これらを煮出すと

濃縮されたコラーゲンが抽出できます。それを固めて乾燥させたものが膠です。

その膠をふやかし、溶かしたものに水を加えると膠液が完成します。

日本画絵の具の原材料はさまざまで色によっても原材料に違いがあるため

それぞれに性質、特徴も違います。

この性質や特徴を知ることでより理想の表現に近づくことができ、日本画の技法を深めることにつながると思います。

岩絵具(いわえのぐ)とは?

形状は色の付いた粒子で、透明なビンなどに入って画材屋さんなどで販売されています。

粒子の大きさは1番から15番くらいまでの数で示されていて、番号が小さければ粒子は大きくなります。

大きな番号になってくるにつれてザラザラした砂のような粒子状からサラサラした粉末状に変わっていきます。

岩絵具は、岩絵具(いわえのぐ)と新岩絵具(しんいわえのぐ)の2種類のものがあります。

岩絵具:

岩絵具は鉱物から作られている天然のものです。そのぶん価格は高くなりますが、

膠とのなじみがよく、深みのある色が特徴です。

色数は鉱石の数だけありますが、アクリルなどと比べれば少ないと言えます。

新岩絵具:

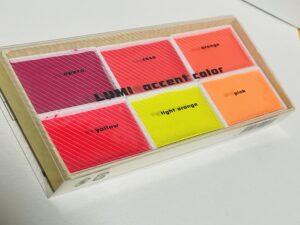

新岩絵具は合成岩絵具(ごうせいいわえのぐ)とも言われます。

主にガラス質でできていて、特徴はなんと言っても色数の多さです。

天然のものにはない蛍光色やパールのような艶を持つものもあり、かなり自由な表現が可能です。

着彩した際はマットな質感です。ツヤツヤしてなめらかな油絵やアクリルなどとは大きく違う絵肌になります。

混色をすると粒子同士なので均等に混ぜることは難しいですが、その分自然な混ざり具合を楽しむことができます。色にムラができるのも特徴と言えます。

また、何度か塗り重ねることで

粒子の隙間を埋めていくことが出来るため

独特の柔らかな表現が出来ます。

塗り重ねる際には筆を擦らずに

置くように塗ることで

粒子の過度な移動を抑え、適度に色が混ざった絵肌を作ることが出来ます。

水干絵の具(すいひえのぐ)とは?

水干絵の具も、岩絵具と同じように人工のものと天然のものがあります。

「水干」とは乾燥させて作られるこの絵の具を作る際の工程から来ています。

水干絵の具に関しては、天然のものも人工のものも乾燥させて作られるため、

どちらも同じ水干絵具として扱われます。

天然のものは土からできています。

人工のものは、貝殻から作られる胡粉や、

白土に色をつけたものからできています。

水干絵具はゴロゴロとした塊で売られていることが多いので、

使用する際には乳鉢などで細かく粉状にするのがおすすめです。

乳鉢がなくても、すりつぶせれば何でも使えます。

しっかりと粉状にして膠液と溶けば比較的均一な塗りができます。

均一な塗りは下地にもおすすめでき、より塗りやすい土台を作るのにも適しています。

顔彩(がんさい)とは?

顔彩は、水干絵の具と同じ材料と定着剤を混ぜて作られています。

定着剤と混ぜて固めてあるので

水彩絵の具のように水に溶くことで使うことができます。

しかし基本的に混ぜられている定着剤は弱いので、

膠を追加することをお勧めします。

何色かセットで購入することができ、

比較的安価に手に入るので気軽に日本画体験をするには良い画材と言えます。

水彩絵の具と違うのは原料、色名が和名というところです。

また、顔彩は墨彩画によく使われる画材です。

使用方法や形状も似ているので水彩画経験のある方にもおすすめできる画材です。

ただ、容量が多いとは言い難いので、本格的に日本画の作品を沢山作りたい方や、

短いスパンで常に制作しようとする方にはこの便利な顔彩だけでなく、

岩絵の具の併用をおすすめします。

そうすることで絵全体にも深みが増し、

絵肌も面白く変化していくので是非試してみてください。

胡粉とは?

胡粉とは、牡蠣やハマグリ、ホタテなどの貝殻から出来ている自然由来の絵の具です。

細かくする前の少し粗めに砕かれたものが販売されていることが多いです。

日本画では重要な白色の絵の具で、歴史のある日本画材の一つです。

なめらかな絵肌と美しい白の発色が特徴です。白の絵の具としてだけでなく、下地材としても用いられます。

胡粉を白い絵の具として使うにはいくつかの工程が必要です。

簡単に紹介しておきます。

胡粉を使用できる状態にするのに必要なものは

・膠 ・絵皿 ・水・お湯 ・乳鉢セット

1.乳鉢に胡粉を入れ、すりつぶし細かく砕く。

(目安は触った時にツブツブした感触がなくなり、サラサラの粉状になるまで)

2.絵皿に粉末状になった胡粉を移し、そこに膠を少しつづ混ぜながらこねる。

こねると団子状に固まるのでこれを耳たぶくらいの柔らかさになるまで慎重に繰り返す。

3.まとまった胡粉を絵皿に置き、乳鉢で畳んでは叩く、を繰り返します。これを百叩きと言います。

叩き続けていくと艶が出るのでそこでストップします。

4.アクを抜くため、クルクルと手でひも状にし、絵皿に置き指がぎりぎりつけられるくらいの熱湯をかけて1分つけます。

ひも状にするときにブチブチ切れるようであれば百たたきが足りていないのでもう一度行います。お湯につけた時に白く濁る場合には、摺理が足りていない状態です。

やり直す体力があればそうした方が良いと思います。

5.1分経ったらお湯を捨て、好みで膠を一滴ほど追加で入れたりします。

指で溶きながらお湯を追加していきます。

とろりとしたら埃やゴミを取り除き、胡粉の完成です。

番外編:チューブタイプの岩絵具

チューブタイプの岩絵具は、膠と粒子がすでに混ぜてあり、

アクリル絵の具のようにすぐに出して水と溶けば着彩ができる便利な優れものです。

事前の準備が短縮されることでかなり使いやすくなっています。

パッケージにも記載はありますが膠が足りないと感じた場合は自分で追加する必要があります。

大きなデメリットはないと言えますが個人的な使用感としては容量が少ないと感じました。

絵皿に出したまま乾燥させてしまうと、次回使用する際に塊になってしまい着彩しづらくなってしまう点は、他の日本画絵の具とあまり変わりありません。

まとめ

全ての絵の具は接着剤の役割をする膠液(にかわえき)と水を混ぜて使用します。

岩絵具

鉱石を砕いて作られ、砂のようにザラザラとしているのが特徴です。

水干絵の具

別名:泥絵の具(どろえのぐ)とも言い、天然のものは土から作られ、

人工のものは胡粉や白土に色を加えたもの。

さらりとしたなめらかさが特徴です。

胡粉

牡蠣やほたてなどの貝殻が原材料の日本画では重要な白色の絵の具。

なめらかな絵肌と美しい白の発色が特徴です。

粉になる前の砕かれたものが販売されていることが多いです。

チューブタイプ

アクリル絵の具のようにすぐに使うことが出来ます。

ただ、量がたくさん入っているわけではないので、

ポイントで必要な部分などに使うのが良いかもしれません。

以上が日本画によく使われる主な絵の具の種類と特徴になります。

ちなみに初心者の方におすすめな絵の具の使用順は

作品のメイン着彩は水干絵の具を使ってみて、仕上げに何色か岩絵具を使ってみる

これが大きくは失敗しない使用方法だと思います。

胡粉に関しては、少し手間はかかりますが、丁寧に作ればとても綺美しい白色が出来上がるので、岩絵具の使用に慣れた頃に挑戦するのも良いかも知れません。

今回紹介した日本画材が販売されているところは参考として記載しておくと

・世界堂

・夢画材

などの画材屋さんの他に、

・amazom

・楽天

・メルカリ(中古でもよければ、安く手に入る場合もあります)

などがあります。

ぜひこの記事を参考に日本画を楽しんでください!

もっと日本画について知りたい!と言う方は

こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

コメントを残す